本文首先在摘要部分对英超裁判委员会(通常由 PGMOL 及其相关管理机构构成)拟通过在顶级联赛中增派女裁判以推动性别平等改革的总体设想、动力与挑战进行概括。接下来,正文从“制度设计与政策支持”、“人才选拔与培养机制”、“赛场执行与社会文化冲击”、“监督评估与宣传引导”四个维度,分别、层层深入地阐述这一改革的必要性、路径、难点与预期效果。每个维度都从若干子议题切入,分析如何通过制度安排、资源倾斜、培训机制、心理支持、舆论塑造等手段,推动女性裁判更广泛地参与到英超比赛中。文末则分两段对全文逻辑进行归纳总结:第一段概括各部分重点,第二段则从未来视角评价该计划可能带来的长期意义与风险。全文旨在用较为平衡的篇幅与深度,系统地描绘英超裁判委员会此项计划在推进性别平等改革方面的内在逻辑与现实路径。

首先,要使女裁判进入英超这一最高级别的执法体系,在制度设计上必须有明确的政策框架作为支撑。这包括在裁判委员会的任命规则、晋升通道、任务分配中的性别配额机制或优先机制。若无制度保障,光靠“开放机会”往往会因既有结构壁垒而难以落地。

其次,政策支持需要来自多个维度的资源倾斜:财政补贴、专项训练资金、医疗保障、心理支持,以及体能与恢复训练资源。在顶级联赛这种高压环境下,女裁判若缺乏这些资源,很难与男性同侪在长期竞争中保持平衡。

第三,制度设计还应体现灵活调度机制,即使女裁判暂时尚未完全具备在顶级联赛中担任“主裁”的经验,也可逐步从助理裁判、第四官员、VAR 等岗位进入,形成“锻炼—观察—晋升”的流动机制。通过制度安排,让女裁判有可见的晋升路径和信心。

在人才选拔方面,英超裁判委员会需要从更广泛的基层与“妇女裁判池”中汲取潜力股。应加强对年轻女性裁判的招募,比如在青年联赛、女子联赛中建立选拔机制,鼓励有潜能者向更高层次迈进。

在培养机制上,要建立专门针对女性裁判的培训模块,包括运动生理学、力量训练、耐力训练、心理素质提升、冲突管理技巧等方面。不能简单地将男性裁判的培训复制给女性,而应考虑性别差异与需求。

此外,导师制度与“结对辅导”机制也极为关键。高级男/女裁判可以对年轻女裁判进行一对一辅导,从实战经验、沟通技巧到心理调适给予帮助。这种机制既能缩短成长曲线,也能增强女性裁判的归属感与信心。

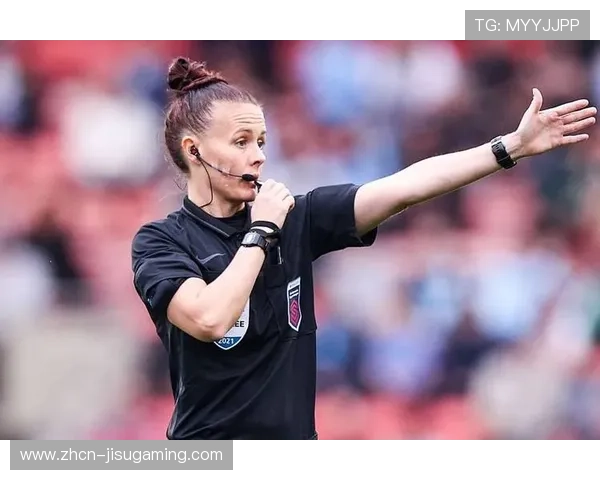

将女裁判安排在英超赛场执法,本身就是一种打破传统性别角色预设的举措。她们在现场面临的压力、质疑、偏见,可能会比男性裁判更为尖锐。因此在初期安排时,应给予她们适当的“成长缓冲期”——比如选择较低压力场次或辅助角色先行。

在执行层面,女裁判在裁判表现、权威建立、沟通协调方面可能会遇极速电竞集团到球员、教练、观众的质疑。如何在球场上取得足够的威信,是一项现实挑战。这就要求女裁判在语言表达、身体姿态、现场指挥能力上有所强化。

此外,从社会文化层面看,这一改革极可能引发媒体和球迷的广泛关注甚至争议。尤其如果出现判罚失误,被放大解读为“性别原因”而非个人水平问题,就容易形成负面风潮。因此,在推广过程中必须有舆论引导机制,展现女裁判的专业性、坚韧性与公正性,逐渐扭转公众“女裁判=弱势”印象。

推行这一改革,不能仅靠“铺开就算成功”,还必须建立有效的监督与评估机制。裁判委员会或第三方机构应定期对女裁判的表现、安全、晋升比例、是否受到歧视或骚扰等方面进行评估,以数据和事实作为调整依据。

评估结果应公布透明,适时接受舆论监督。若发现制度障碍、偏差或执行偏差,应及时调整政策路径。透明度高、反馈机制灵活的监督体系,有助于保障改革的公正与可持续性。

在宣传引导方面,英超、足协、媒体需形成联动,通过纪录片、采访、专题报道等方式展示女裁判的成长故事、赛场经历、挑战与突破。提高公众对女裁判的认知、尊重与理解,有助于营造支持性环境,减弱偏见干扰。

总结:

本文从制度设计、人才培养、赛场执行、监督宣传四个方面,系统阐述了英超裁判委员会计划增派女裁判执法顶级联赛所面临的路径、挑战与应对策略。制度安排要有保障,人才机制要细致,赛场执行要稳妥,监督宣传要有力。

总体来看,这一改革如果稳健推行,既能打破性别壁垒、彰显公平正义,也能为足坛带来更多元视角与活力。但同时也要警惕“形式化任命”、舆论反扑、资源实力不平衡等风险。唯有坚持制度刚性、资源支持与持续监控,才能使女裁判真正成为英超赛场上的常态力量。